温馨提示:这篇文章已超过439天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!

摘要:本书《云原生数据库:原理与实践》第一章介绍了数据库的发展历程。从传统的本地数据库到现代的云原生数据库,数据库技术不断演进。本书将深入探讨云原生数据库的原理与实践,包括其架构、优势及应用场景。通过阅读本书,读者将了解数据库技术的发展趋势,以及云原生数据库如何为企业提供更高的灵活性、可扩展性和经济性。

1.1 数据库发展概述

自1960年以来,数据库系统经历了长足的发展,从最初的Integrated Database System(IDS),采用网状模型,到Information Management System(IMS)采用层次模型支持事务处理,这期间,数据库系统逐步发展,适应了不断增长的数据管理和业务需求。

随后,IBM的E.F.Codd提出了关系模型的概念,为大型共享数据银行提供了数据关系模型的理论基础,Michael Stonebraker开发了PG的前身INGRES(Interactive Graphics and Retrieval System),为后续数据库系统如DB2和Oracle等铺平了道路。

1.1.4 云原生与分布式时代

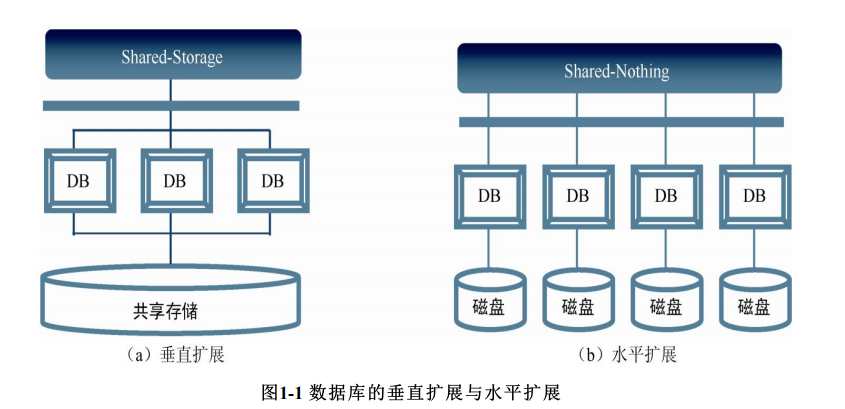

随着业务处理规模的增加,数据库系统面临扩展的挑战,为此,有两种主要策略:一是垂直扩展(Scale up),提升数据库各组件的容量,使用更高端的硬件;二是水平扩展(Scale out),保持单个数据库实例的容量不变,通过多个数据库节点组成无共享(Shared-Nothing)分布式系统来解决问题。

随着Google的GFS、BigTable和MapReduce等技术的兴起,数据库领域开始面临更多的技术挑战和机遇,面对频繁变化的业务和特殊结构的需求,更灵活的数据库模型,如键值(KeyValue)、文档(Document)、图(Graph)等NoSQL数据库逐渐崭露头角,键值数据库的代表有Redis、HBase和Cassandra;文档数据库以MongoDB为代表;图数据库则包括Neo4j等。

1.2 数据库技术发展趋势

随着技术的发展,数据库技术呈现出以下发展趋势:

云原生与分布式:云数据库具备资源解耦的高可用性,面对高并发与大数据处理需求,应具备水平扩展与分布式处理能力,包括负载均衡、分布式事务处理等。

大数据与数据库一体化:结合云基础设施的弹性、分布式并行处理特性,打造强劲的内核引擎,并配套数据流转迁移工具、数据集成开发工具和数据资产管理能力。

软硬件一体化:利用GPU、FPGA、NVM等异构计算设备进行加速,同时运用RDMA、InfiniBand等技术提升网络性能。

多模数据支持:支持图、键值、文档、时序和时空等非结构化数据模型。

智能化运维:通过智能化技术简化数据库管理和维护的复杂性。

安全可信:确保数据库系统的安全性和可信度。

1.3 关系数据库主要技术原理

关系数据库的技术原理主要包括以下几个方面:

接入管理:主要是ODBC和JDBC等接口技术,用于连接和管理数据库。

查询引擎:SQL引擎负责解析用户发送的SQL请求,进行语义检查、生成逻辑计划并优化为物理计划,最终执行计划。

事务处理:提供并发控制机制,支持多种隔离级别,如读未提交、读已提交、可重复读和可串行化,主要的并发控制技术包括2PL、MVCC和OCC等。

日志与恢复系统:确保已提交事务的持久性,并在数据库崩溃后恢复已提交事务。

存储引擎:涉及数据组织和索引管理,如行列存储和混合存储,以及缓冲区管理等。

这篇文章对数据库的发展历程和技术趋势进行了全面的概述,希望能够帮助读者更好地理解数据库系统的演变和发展方向。

还没有评论,来说两句吧...