温馨提示:这篇文章已超过413天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!

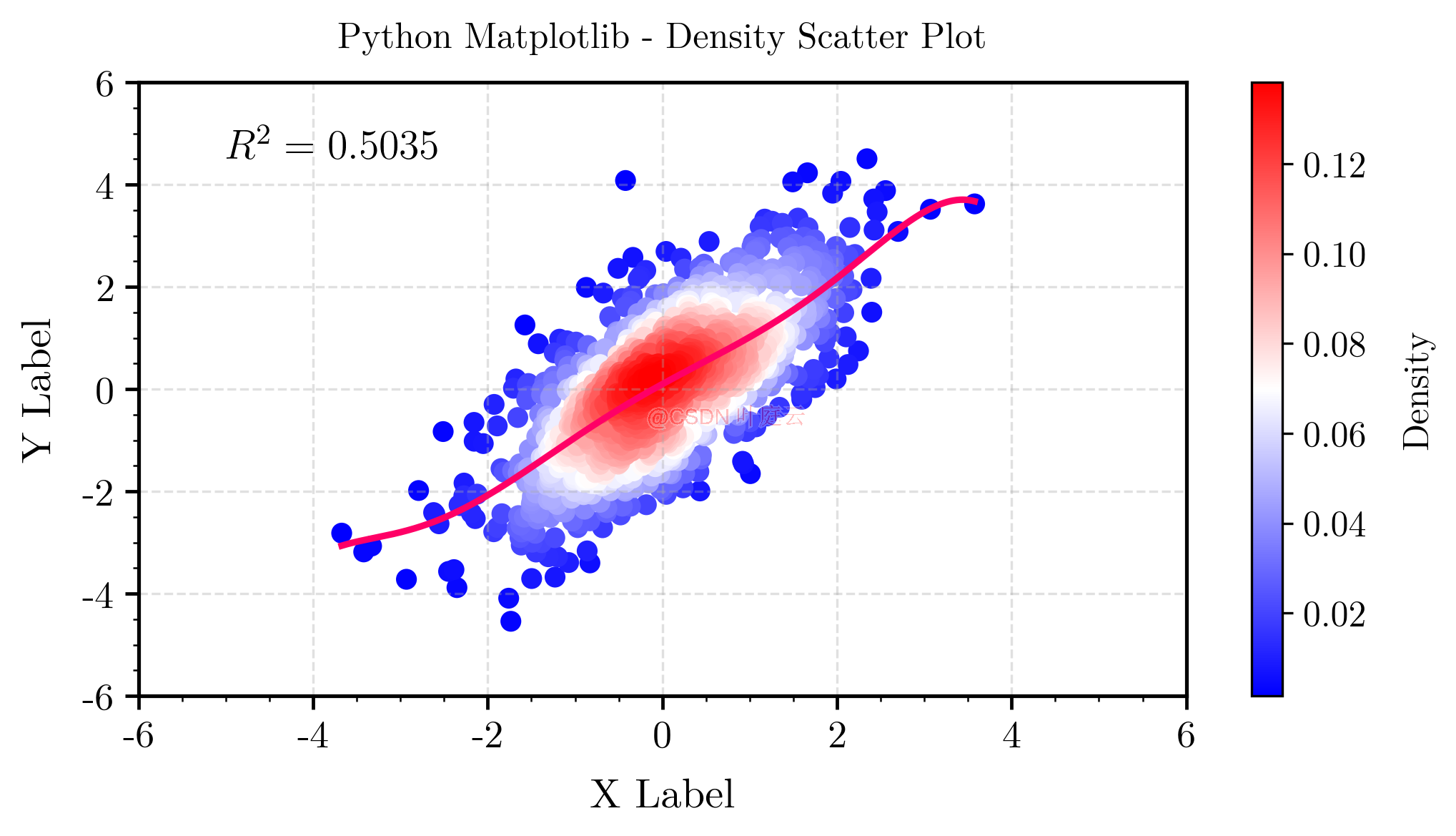

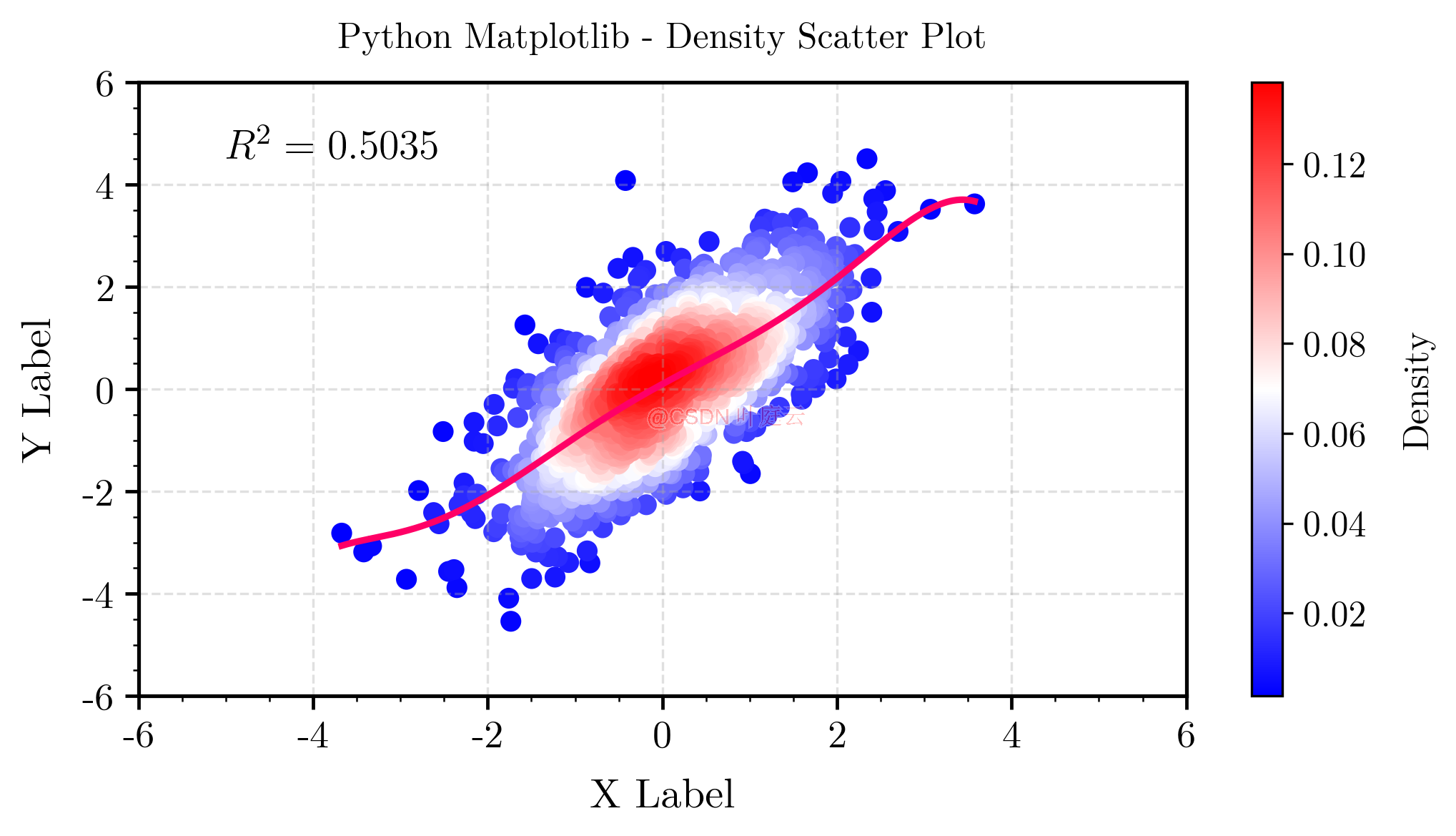

摘要:Python 数据可视化中,密度散点图(Density Scatter Plot)是一种展示大量数据点分布情况的图形。通过绘制散点图中每个数据点的密度,可以直观地展示数据集中不同区域的数据分布情况,从而帮助分析数据的分布规律和特征。密度散点图适用于处理大规模数据集,并能够揭示隐藏在数据中的模式和趋势。

密度散点图(Density Scatter Plot),也称为密度点图或核密度估计散点图,是一种数据可视化技术,主要用于展示大量数据点在二维平面上的分布情况,与传统散点图相比,它使用颜色或阴影来表示数据点的密度,从而更直观地展示数据的分布状况,密度散点图能更好地揭示数据的集中趋势和分布模式,特别是在数据量非常大时,避免了散点图中点重叠导致的可视化混乱。

涉及的基础概念包括:

1、散点图(Scatter Plot):用于展示两个变量之间的关系,每个数据点的位置由这两个变量的值决定,当数据量庞大时,许多点会重叠在一起,使得无法清晰看到数据的分布。

2、核密度估计(Kernel Density Estimation,KDE):一种用于估计随机变量概率密度函数的非参数方法,通过平滑处理来填补单独观测值之间的空白,生成一个连续的概率密度函数,KDE通常涉及到选择一个核函数(如高斯核)和带宽(控制平滑程度的参数)。

3、颜色编码:在密度散点图中,不同密度区域通常会使用不同颜色或深浅来表示,颜色深浅反映了该区域内数据点的密集程度。

可视化原理如下:

1、数据映射:将每个数据点映射到二维平面上,这一步与普通散点图相同,确定了每个点在图上的位置。

2、密度估计:对所有数据点应用核密度估计算法,这一步骤是通过在每个数据点周围放置一个“核”,然后对整个数据集覆盖区域内所有核进行求和来完成的,结果是得到整个二维空间上每一位置的密度估计值。

3、颜色映射:根据得到的密度估计值为不同区域分配颜色或深浅,高密度区域将被赋予更深或更鲜艳的颜色,而低密度区域则使用较浅或较淡的颜色。

4、渲染显示:将带有颜色编码的二维平面呈现出来,形成最终的密度散点图,可以展示颜色条(colorbar)以说明颜色的含义。

为什么要使用密度散点图?

1、探索数据分布:通过颜色编码表示不同密度级别,密度散点图能够揭示数据中可能隐含的各种模式、聚类或趋势,对于探索性数据分析,它可以帮助研究人员发现未被预见到的关系或行为模式。

2、优化视觉呈现:密度散点图采用渐变色或色阶映射等方法,帮助清晰地展示数据,相比传统散点图的混乱和模糊,这样可以更容易区分高密度和低密度区域,使整体呈现更美观、易于理解。

3、异常值检测:密度散点图可以帮助我们识别异常值,如果某个区域的密度远高于其他区域,那么可能存在异常值。

4、聚类分析:密度散点图可以帮助我们发现数据的聚集区域,如果某个区域有较高的密度,那么这可能是一个数据聚类的中心。

5、模型预测结果分析:对于观测值和拟合值的情况,密度散点图非常适合用于可视化分析,能观察到模型预测的潜在偏移与合理性。

6、促进决策制定:在商业智能、金融分析、生物统计等领域,了解和分析复杂数据集中的模式对于指导决策至关重要,密度散点图提供了一种直观方法来识别关键变量之间的关系和动态变化,从而帮助决策者基于深入洞察做出更加明智的选择。

下面讲解一个带拟合曲线的密度散点图的绘图示例。

首先导入所需的库:

import numpy as np import matplotlib as mpl from matplotlib import cm, ticker, colors import matplotlib.pyplot as plt from scipy.stats import gaussian_kde # 用于核密度估计的库函数

构造二维数据x和y并生成带拟合曲线的密度散点图的Python代码如下: ……(此处省略代码部分)……(代码部分主要完成数据的生成、核密度估计、绘图设置等步骤) ……(省略结束)……(具体代码实现细节可以根据实际需求进行调整和优化) ……(省略结束)……(代码末尾部分)……(省略结束)……(整体解释省略细节部分)……(省略结束)……(可视化结果展示部分省略细节部分)……(省略结束)……(参考链接部分省略细节部分)……(省略结束)。 使用密度散点图在处理大规模和复杂数据集时提供了一种极具价值的工具,它不仅能够有效解决过度绘制问题,还能揭示隐藏在庞大数据背后的结构和模式,同时提供优雅且功能强大的视觉展示方式,无论是在科研、工业还是商业领域,掌握并应用这种技术都将极大地增强对数据的理解和利用能力。

还没有评论,来说两句吧...