温馨提示:这篇文章已超过401天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!

摘要:本文介绍了以太网技术中的MAC地址和MAC帧的格式。MAC地址是网络接口卡(NIC)的物理地址,用于识别网络上的设备。MAC帧是数据链路层传输的基本单位,包括MAC头部和有效载荷。本文详细描述了MAC地址的组成和分配方式,以及MAC帧的格式和组成部分,包括目的MAC地址、源MAC地址、帧类型等信息。这些知识对于理解以太网的工作原理和网络安全等方面具有重要意义。

4.2.2 以太网技术(二) MAC地址和MAC帧的格式

在总线式广播信道中,如何实现计算机之间一对一的通信是一个核心问题,为了使每台计算机都能在总线上进行独特通信,每一台计算机都需要拥有一个与其他计算机不同的地址,即MAC地址。

二、MAC地址

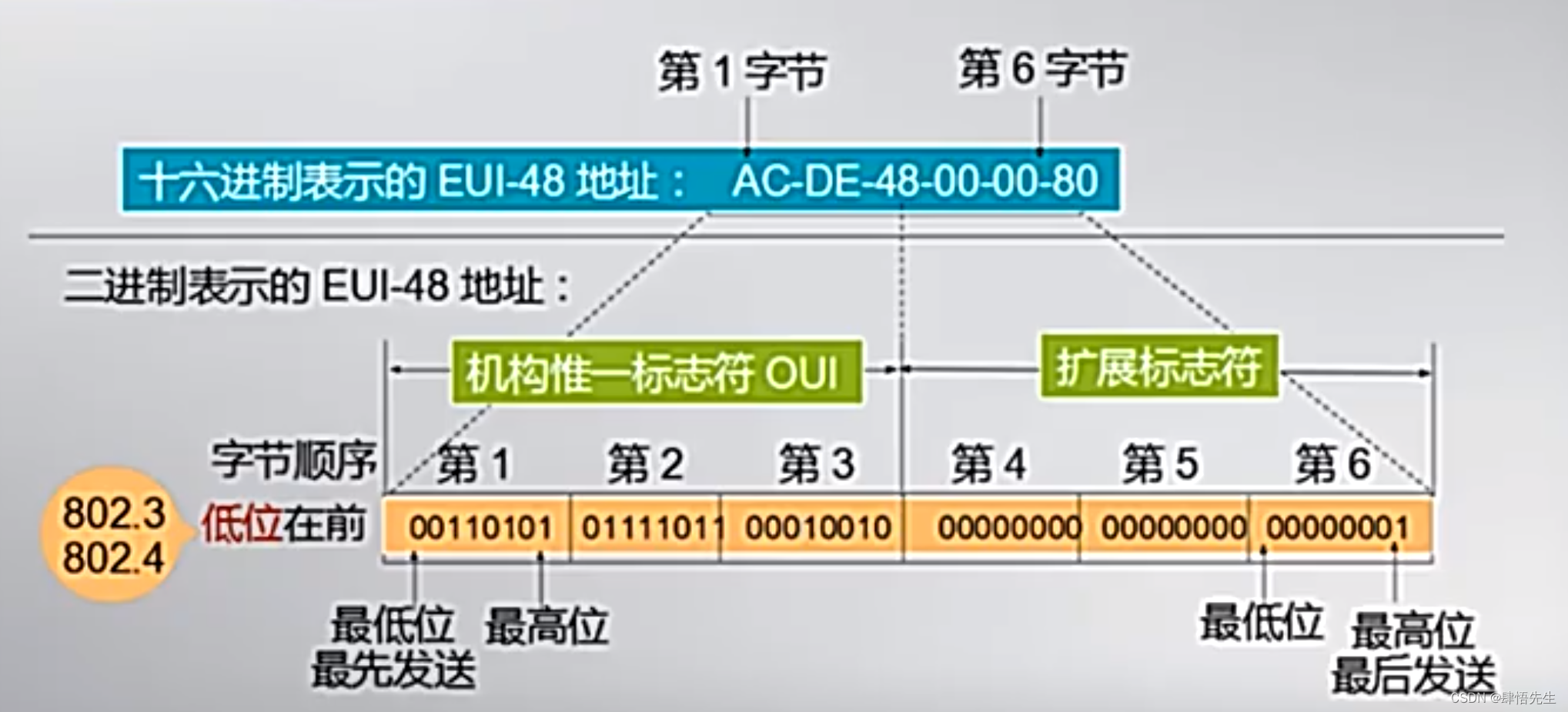

在以太网上采用的地址被称为MAC地址,这种以太网的MAC地址为唯一的标识符,总共是48个比特位,也就是我们所说的6个字节,前三个字节是由IEEE的注册管理机构负责分配给不同生产网卡的厂商的代码,称为机构唯一标识符,后三个字节则由各厂商自行指派给生产的适配器接口,我们称之为扩展标识符,MAC地址是厂商在生产时已经固化在网卡中,一般是不能更改的,如果计算机的网卡损坏并更换了新的网卡,那么这台计算机的MAC地址会发生变化。

我们可以使用ipconfig命令查询当前计算机的MAC地址,网卡对网络中每收到的MAC帧首先会使用硬件检查帧中的MAC地址,如果帧是发往本站的,就接收下来进行后续处理;否则,将数据帧丢弃,不再进行其他处理,这样做的好处是避免了浪费主机、处理器和内存的资源。

三、发往本站的帧

发往本站的帧包括三种类型:单播帧(一对一)、广播帧(一对全体)和多播帧(一对多),不同类型的帧有不同的应用场景。

四、MAC帧的格式

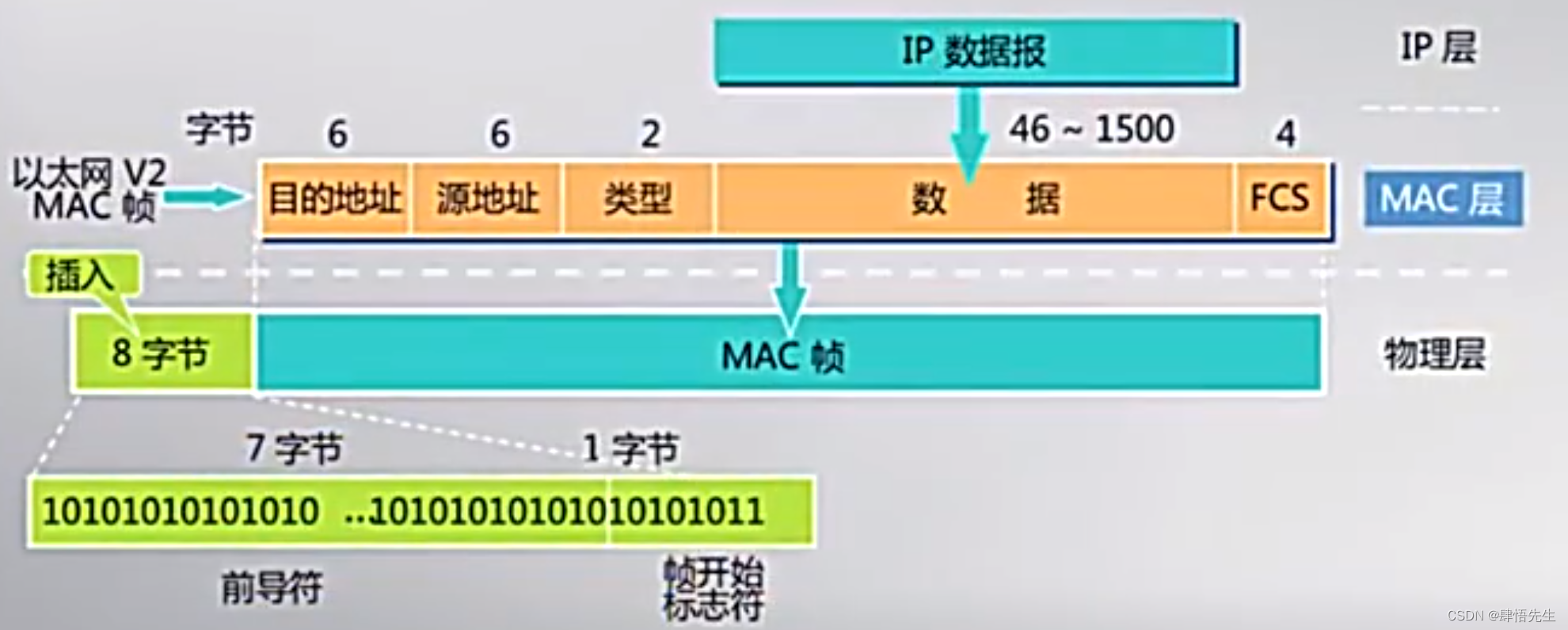

局域网MAC帧的结构主要有两种,一种是以太网DIX第二版本定义的MAC帧结构,另一种是IEEE 802.3或ISO8802-3标准定义的MAC帧结构,这两种结构的主要区别在于地址字段的长度或长度类型字段的细微差别,这里我们以DIX的第二版本的MAC帧结构进行分析。

MAC帧结构中包含目的地址和源地址这两个字段,各占六个字节,单独存放MAC地址,目的地址指明了期望发送的目的地,可以是单播、多播或广播地址,源地址则是发送数据帧的节点的地址,如果是应答帧,目的地址和源地址位置需要互换。

接下来是类型字段,占2个字节,在DIX第二版本中,类型字段用于标识该帧的上一层使用的是什么协议,以便把收到的MAC帧交给上一层相应的协议处理,这个字段的使用类似于查表,如果类型字段的值是0X0800(十六进制),则表示上层携带的是IP数据报的内容。

再接下来的字段是用户数据字段,长度从46个字节到1500个字节不等,这个字段存放的是高层协议数据单元中真正的内容,即我们的数据内容,网络层的IP数据报作为用户数据字段的内容,因此IP数据报在以太网中的长度是有限制的,后面我们会详细讲解这个内容,如果用户数据字段的长度小于46个字节,还需要进行相应的填充来保证有效帧长度不能小于46个字节,当数据字段内容小于最小长度时,必须采用填充无用字符的方式。

最后一个字段是帧校验序列FCS,占4个字节,当采用循环冗余码进行校验时,生成多项式是CRC-32,为了同步比特,在传输媒体上实际传送时还会插入额外的8个字节,这包括前导符字段和帧开始标志符字段,前导符字段占7个字节,是二进制的1和0的交替;而帧开始标志符字段占一个字节,其格式为10101011,这两个字段的作用是帮助接收方快速进入同步状态并做好接收数据帧的准备,这样我们就解决了在总线式的广播信道中实现计算机之间一对一通信的第一个关键技术问题,掌握了帧格式和工作方式后,我们就可以进一步学习以太网的工作原理了。

五、小结

重点掌握MAC地址的概念及其在局域网中寻址的重要性,掌握以太网的帧格式,这是以太网数据链路层传输的基本单位,下一节我们将通过具体的网络传输实例来强化对帧结构的理解和应用。

还没有评论,来说两句吧...